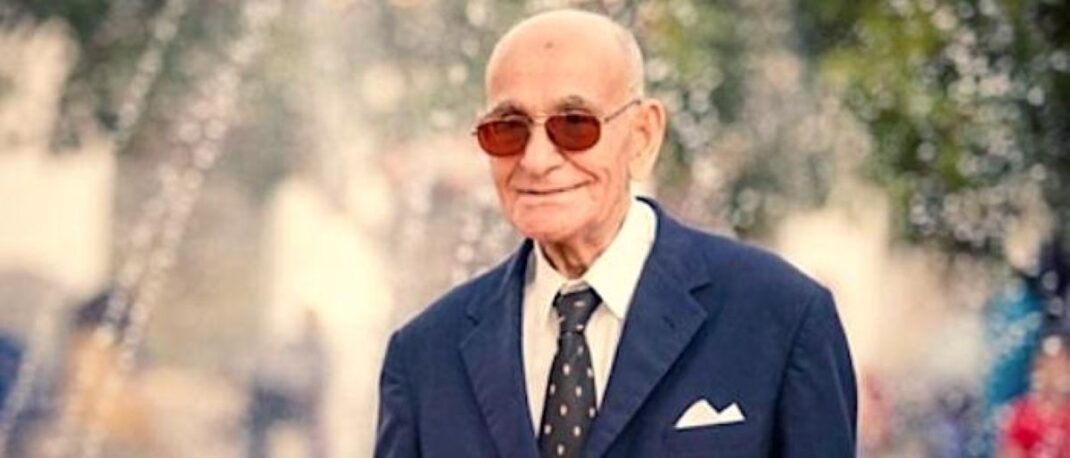

د. الصديق بشير نصر

كنتُ في يفاعتي أسمع جَدّي، رحمه الله، يردّد قولاً كثيراً ما ينثالُ على ألسنة الناس: “معرفةُ الرجال كنزٌ“.

كنتُ في يفاعتي أسمع جَدّي، رحمه الله، يردّد قولاً كثيراً ما ينثالُ على ألسنة الناس: “معرفةُ الرجال كنزٌ“.

وهذا صحيحُ بلا ريب. وكنوزُ المالِ تفنى وتبيد، وكنوز الرجالِ تفيض وتزيد. وكنوز المال ينازعُك فيها السفهاءُ وسِفْلةُ الناس، وكنوزُ الرجالٍ يشاركُك فيها النبلاءُ والفضلاءُ.

لقد منّ اللهُ عليّ بكنوزٍ مِلؤها رِجالٌ قلّ نظيرُهم في مثل هذا الزمان. وإنني أحمدُ اللهَ، كلما أخلدتُ إلى النوم ووضعتُ رأسي على الوِسادة، أنّه ساق في طريقي كلَّ أبيِّ النفسِ، سَمْحِ الخُلُقِ، عفِّ اللسانِ، كريمِ السّجايا، وجنّبني صُحبةَ اللئام وأخلاطِ الناسِ وأوشابِهم.

في بيت الشيخ يوسف طاباق كنتُ أسأله عمّن أدرك الشيخَ عبدَ الرحمن البوصيري، قاضي قضاة طرابلس، أو عمن سمع عنه وإن لم يُدرِكْه. فقال لي أنّ فاضلاً من فضلاء طرابلس اسمه علي الصادق حُسنين له شغفٌ كبير بدراسةِ تاريخِ طرابلسَ وأعلامها، وهو باحثٌ منقِّبٌ في الوثائق التاريخية ولا سيما المكتوبة بالإيطالية.

وطلب مني الشيخُ يوسفُ أنّ أتّصِلَ بهذا الأستاذ، وسوف أجد عنده حاجتي، لكنني تحرّجتُ من ذلك واستثقلتُ الأمرَ.

لم يمضِ على ذلك طويلٌ من الوقتِ حتى كان ذات يومٍ اتّصل بي موظفُ الاستقبال بالشركة حيث أعمل يخبرني بأن زائراً يريد مقابلتي، فأذِنتُ له. دخل الرجلُ إلى مكتبي وقد بدا عليه سَمْتُ الوَقَار وكان يرتدي معطفاً أسودَ، ويضع على رأسه (كُلباك)، ويحمل في يده حقيبةً جلديةً. قدّم إليَّ نفسَه إنه «علي الصادق حُسنين» من طَرَفِ الشيخ طاباق، وأنه يحمل لي مقالاتٍ للشيخ البوصيري جمعها من صحفٍ قديمةٍ، مثل: الرقيب العتيد، والترقّي، والمرصاد.

اعتراني فرحٌ شديدٌ لمقابلة هذا الرجل النبيل، وخالطني، حينما وقف أمامي، شعورٌ بالزهو والإعجاب. إذ كيف لهذا الرجل الذي هو في مكانةٍ عاليةٍ وفي عمر أبي أن يتعطّفَ ويكلّفَ نفسَه الحضورَ إليّ وأنا صاحبُ الحاجة، والأصلُ – أدباً وعُرفاً – أنّ صاحبَ الحاجةِ مأسورٌ بحاجته، وقاضي الحاجاتِ يُؤتَى ولا يأتي، ولا أعرف لسلوكِ الأستاذِ من معنى إلا المروءةَ.

وقديماً قالوا: “لاَ يَنْفَعُ عَقْلٌ بلا ورَعٍ، وَلاَ حفظٌ بغير عقلٍ، وَلاَ حسَبُ بِغَيْرِ أَدَبٍ، وَلاَ غِنىً بِغَيْرِ جُودٍ، وَلاَ مُرُوءَةُ بِغَيْرِ تَوَاضُعٍ“.

ولا يخامرني شكٌّ قطُّ أنّ المروءةَ تشرّبها هذا الرجل مع لِبان أمّه، ولا إخالها تُكتسبُ اكتساباً عند مَن تربّى في حِجْرِ مَن لا يعرفُ للمروءات قدْراً ولا معنىً، وما أصدقَ قولَ الشاعرِ:

إذا المرءُ أعيته المروءةُ ناشئاً * * * فَمَطْلَبُها كهلاً عليه عَسيرُ

علي الصادق حُسنين تراه صبوحاً لا يُغادر الابتسامُ وجهَه، حتى لكأنّ البِشْرَ حِيزَ له وحدَهُ، فإن أقبلَ عليك فالتـواضُعُ كلُّه . ومن العُلوّ صِيغ اسمُه، والصدقُ والحُسنُ رَسْمُه وحَدُّه. سألتُه أنْ احتفظَ بما جاءني به لأصوّره لاحقاً، ابتسم الرجلُ وقال لي: هي نُسَخُ أعددتها لك.

طِرتُ في اليوم التالي فَرحَاً إلى الشيخ لأشكرَه على هديته الثمينةِ، والكنزِ الذي أعطانيه. وجدتُ يومها عنده رجلاً كهلاً، أسمرَ اللون، وكان يتحدثُ مع الشيخِ ويطوف في أرجاء بيته في غير تكلّف، فخمّنتُ أنه لا ريبَ من خُلّصِ أصحابِه. حينما كنت أتحدثُ بإعجابٍ عن الأستاذ عليٍّ، تدخّل هذا الرجلُ وسأل: مَن عليٌّ هذا الذي تتحدثان عنه بكلّ هذا الإطراء والإعجابِ؟ أجاب الشيخ يوسف: عليّ حُسنين. اعتدل الرجلُ وكان مُتكِئاً، وقال: “عليوة“؟.

وقد تبيّن لي أنّ للرجل معرفةً قديمةً بالأستاذ عليّ حتى إنه كان يتكلّم عنه باسم “عليوة” تحبّباً، شأن الليبيين عامةً والطرابلسيين خاصة، فينادون “احميدة” لمن اسمه محمد، و“اصطوفة” لمن اسمه مصطفى، و“حسونة” لمن اسمه حسن، و“سلومة” لمن اسمه سالم.

وقال لي قولاً لم أنْسَهُ أبداً: عليوة، سلني أنا عنه. فقلتُ له في حضرة الشيخ يوسف طاباق: “هات إذا حدّثني عنه“.

قال بعد أن أفاض في ذكر مناقب الرجل: “كنت في ظهيرة يومٍ من الأيام عائداً من العمل على ظهر دراجتي، فاقتربت سيارةٌ من خلفي تسير ببطء، وصاحبها يقرع المنبّه، فرفعتُ يدي مغتاظاً، ولسانُ حالي يقول: “الطريق واسعة“. اقتربت مني السيارةُ أكثر فأكثر حتى كادت تلامسني، وإذا بصاحبها يخاطبني ويقول لي: “إلوي واشبح إلى قدّام“، نظرتُ فإذا هو صاحبي الأستاذ علي حسنين.

أوقف سيارتَه وسلّم عليّ، وسُرِرتُ بذلك سروراً عظيماً وكان يومها وزيراً للخارجية. وقال لي: ” لا مفرّ الآن إلا أن تُغذيني أو أغذيك“. فقلتُ له: “أنتم الوزراء، ونحن الرعية. والأليق بالرعية أن يُستضافوا وبالوزراء أن يُضيفوا“، فأجابه بالإيطالية: “tutto apposto”، أو قال له: va bene أي: حسناً. فقال لي: “تعال اركب“، قلتُ: “وماذا أصنع بالدراجة؟“، قال: “يوجد في رأس الشارع محل دراجات (سكليست) نضعها عنده، وتأخذها منه بعد العصر“. وكان الأمر كذلك ذهبنا إلى بيت الأستاذ عليّ – وأظنه قال لي إنه كان يومئذ يقيم مع والدته .في بيت العائلة

يقول الأستاذ محمد سعد: ” وأخذت تراودني صورٌ وأخيِلةٌ عن مآدبِ الملوكِ والسلاطين والوزراء التي تجمع كلّ صنوفِ الأطعمةِ والأشربةِ مما لذّ وطاب. في بيت الأستاذ عليّ تناولنا طعامَ الغذاء، وكان لا يختلف أبداً عن طعام أيّ أسرة ليبية متوسطة الحال، ومن المؤكد أنه معتادُ طعامِهم حيث إنّ هذه الزيارة جاءت عفواً بلا تخطيط. وقال الرجلُ: ” تناولتُ بعدها الشاي الأخضر” ثم انصرفت إلى حالي.

قال مستطرداً، وهو موطنُ الاستشهادِ من سَوْقي هذه الحكاية: “هو ذا الأستاذ عليّ الذي عرفناه في بساطته وتواضعه، ولو تغيّر كلُّ الناسِ من حوله، بل الدنيا كلّها، ما تغيّر، وإلا لكان شخصاً آخرَ غير الذي نعرفه“.

كان ذلك الرجلُ يُدعى محمد سعد، وقد اكتشفتُ أنه كان صاحباً لأبي وله صورُ تجمعه به. سألتُ عنه الأستاذَ مؤخراً، فقال لي إنّ محمد سعد هذا كان صاحبَ مكتبٍ للترجمة في شارع الإستقلال، وقد عملا معاً في مراجعة حسابات بعض الشركات المحلية في ذلك الوقت.

أذكرُ مرّةً أنّي سمعتُ حديثاً يجري بين طالبٍ ليبي وأستاذٍ مصريٍّ عن فن العمارة الإسلامية، فقال الأستاذُ المصريُّ للطالبِ: “ثمة كتابٌ لمهندسٍ معماريٍّ عن فن العمارة الإسلامية في ليبيا، قام بترجمته أستاذ مصري اسمه علي حَسَنين (بفتح الحاء)، فعليك به.

وجدتُ نفسي مدفوعاً لأصحّح ما وقع فيه الأستاذُ من خطأٍ، فقلتُ له: إنه أستاذٌ ليبيٌّ. قال: “ليبي واسمه حَسنين!!، هذا عجيب. نحن المصرين نسمي: حَسنين، ومحمدين، وعَوَضين“. وتلك قرينةٌ عنده على مصرية المترجم.

هكذا شأن كثير من أعلام هذه البلد ومشاهيرها يُنسَبون ظلماً وعُدواناً لغيرها. فيصير أحدهم تونسياً أو مصرياً أو شامياً، فابن منظور تونسيّ أو مصريّ ـ وابن زياد أحد رواة موطأ الإمام مالك تونسي، وفي أحسن الأحوال إذا نسبوا العالمَ أو الفقيهَ إلى طرابلس، يقولون: الطرابلسي المغربي. هذه أحوال علماء ليبيا، يُعَاملون من ذويهم، قبل الغريب، وكأنهم نكراتٌ غيرُ مقصودة.

نازعوني شرفاً أوتيتُه قِدَماً * * * وخلعوا على غيري كلَّ صفاتي

…

يتبع

_______________

المصدر: أرشيف منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية